Apple 値上げ 値下げ製品 一覧表まとめの4月版です。

2022年7月に、物価高と急激な円安でApple製品が値上げされ、その後も値上げ傾向が続いていましたが、流通価格では一部値下げもみられるようになっていました。

2023年は再度円安が進展し、11月14日時点でドル円は151円台をつけ、落ち着きを見せていましたが、2024年も年初から再度円安が進展し、4月16日時点で154円台前半後半となっています。

この記事では、前半で、Apple製品の新旧価格一覧表と現在の流通相場を紹介し、後半で、Apple製品の値上げ・値下げ動向や円安 円高・為替レートによる見通しを紹介しています。

ページの最後で、AppleギフトカードのキャンペーンやAmazonでお得に買う方法を紹介しています。

目次

- Apple 値上げ 値下げ 新旧価格 一覧表

- Apple製品の流通相場

- Apple製品 今後の値上げ 値下げ動向

- Appleギフトカード キャンペーンまとめ

- Amazonでお得に買う方法

- AmazonスマイルSALEはApple製品もお得(4/19~4/22)

Apple 値上げ 値下げ 新旧価格 一覧表

現在のApple製品の新旧価格です。

値上げ 値下げによる新旧価格(定価)が分かるかたちの一覧表にしています。

iPhone

iPhone 15

発表後のiPhone15の発表価格とiPhone14との価格比です。本国アメリカ価格は据置きとなりました。

↓AmazonでのiPhone 15は、こちらの一覧ページから確認できます。

Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) - ブラックチタニウム

- ¥189,800(2024年4月8日時点の価格)

Apple iPhone 15 Pro (256 GB) - ナチュラルチタニウム

- ¥174,800(4月8日時点の価格)

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) - ブルー

- ¥139,800(4月8日時点の価格)

Apple iPhone 15 (256 GB) - グリーン

- ¥139,800(4月8日時点の価格)

iPhone 14

iPhone15の発売にあわせて、iPhone14が値下げされました。

14 Plusで10000円と14 無印で7000円の値下げです。

Apple iPhone 14 Pro 512GB

- ¥194,800(4月8日時点の価格)

- 3月13日時点で在庫なし

Apple iPhone 14 256GB スターライト

- ¥134,800(4月8日時点の価格)

iPhone 13以前のモデル(発表価格)

iPhone13以前のモデルについては、iPhone13が12000円値下げ、iPhoneSEは据置きとなりました。

iPhone13のProシリーズ、13miniは公式では販売終了となり、以降、流通価格に移行します。(Amazonでは13miniは少し前から在庫切れ)

値下げや13mini等の終了モデル発表後、楽天モバイルの旧モデル(SIMフリー)の売れ行きがよくなっている感じです。

↓こちら

iPhone一覧 | 製品 | 楽天モバイル公式 楽天市場店

旧価格からの価格の推移

iPhone 13以前のモデルの2022年7月1日以前の旧価格からの価格推移です。

こちらのページで、AmazonにあるiPhoneの全在庫を確認できます。

Amazon.co.jp: Apple: iPhoneの在庫確認

(このページで確認するのが一番早いと思います。)

iPad

2022年10月18日に、iPadの新モデル発表と一部モデルの再値上げがありました。

まず、10月26日発売の新モデルです。

iPad Pro・iPad 10

iPad ProとiPad(無印)が新モデルとなります。

Proモデルで、M2チップが搭載され、5~8%程度の値上げですが、米国価格は据え置きなため、円安の影響による値上げとなっています。

iPad(無印)は9世代から10世代となり、29~40%程度の値上げですが、画面サイズやホームボタンなしになる等の仕様変更があるため、その分の価格が上乗せされた印象です。

↓こちら

Amazon.co.jp: Apple: iPad 新着情報

12.9インチiPad Pro (Wi-Fi, 512GB) - シルバー

- 定価:¥220,800

- ¥220,800(4月8日時点の価格)

11インチiPad Pro (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ

- ¥172,800(4月8日時点の価格)

11インチのWi-Fiモデル512GBで17万円台です。

10.9インチiPad (Wi-Fi, 256GB) - シルバー (第10世代)

- 定価:¥92,800

- ¥92,800(4月8日時点の価格)

iPad無印は、Wi-Fiの256GBで10万円以下となります。

チップは、A14 Bionicです。

再値上げのモデルです。

iPad AirとiPad miniは、2022/7/1に値上げがありましたが、10/18に再値上げです。

旧価格からすると、エアで25%値上げ、ミニで30%の値上げとなっています。

iPad AirとiPad miniは、値上後は、2022/7/1時点の価格で売っている出品はありましたが、10/19でほぼ品切れ、10/20時点ではすでに新価格の出品に切り替わっています。

こちらのページで、AmazonにあるiPadの全在庫を確認できます。

Amazon.co.jp: Apple: iPadの在庫確認

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB)

- 旧定価:¥84,800

- 新定価:¥92,800

- 価格:¥92,800(4月8日時点の価格)

すでに新定価に切り替わっています。

2022 Apple iPad Air(Wi-Fi, 256GB)

- 旧定価:¥106,800

- 新定価:¥116,800

- ¥116,799(4月8日時点の価格)

iPad miniです。

2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 256GB)

- 旧定価:¥94,800

- 新定価:¥102,800

- ¥102,800(4月8日時点の価格)

2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 64GB)

- 旧定価:¥72,800

- 新定価:¥78,800

- ¥78,799(4月8日時点の価格)

Apple Watch

9月13日に発表されたApple Watch 新モデルは、Ultra 2で前モデルから4000円値上げ、Series 9で前モデルの8からGPSで据置き、セルラーで1000円値上げとなっています。

Apple Watch SE 2については、3000円の値下げとなりました。

Apple Watch Ultra 2(GPS + Cellularモデル)- 49mm

- 定価:¥128,800

- ¥126,198(4月8日時点の価格)

Apple Watch Series 9(GPSモデル)- 45mm

- 定価:¥64,800

- ¥63,491(4月8日時点の価格)

- 41㎜:定価:¥59,800

- 41㎜:¥58,592(4月8日時点の価格)

Apple Watch SE 第2世代(GPSモデル)- 44mm

- 定価:¥39,800

- ¥38,996(4月8日時点の価格)

- 40㎜:定価:¥34,800

- 40㎜:¥34,097(4月8日時点の価格)

AirPods

値上率はモデルによりますが、AirPodsで16.8%~26.9%値上げしています。

20%程度安く買えれば、値上前の価格で買えることになります。

AirPods Pro2の価格

2022/9/8の午前2時に発表されたAirPods Pro2の発売価格です。

前モデルの38800円から1000円値上がりしています。また、前モデルはセール価格になることが増えています。

2023/9/13に発表されたAirPods Proは、ケーブルがUSB-Cに変更されています。

価格は同じ39800円です。

AirPods Pro 2(第2世代)USB-C

- 定価:39,800円

- ¥38,192(4月8日時点の価格)

USB-Cで充電できる仕様になっています。

Apple AirPods(第3世代)MagSafe充電ケース付き

- 定価:¥27,800

- ¥26,677(4月8日時点の価格)

Apple AirPods(第3世代)は、固定価格ではなくなりつつあります。

MagSafe充電ケース付の方が1000円高いですが便利です。

Apple AirPods(第2世代)

- 定価:19,800円

- 19,000円(4月8日時点の価格)

MacBook

2022年6月7日に値上げの発表があった商品のリストです。

値上率はモデルによりますが、MacBookで11.6%~18.3%値上げしています。

特に、MacBook Air(M1) 13インチやMac mini(M1)は値上げ率が高くなっています。

MacBook AirのM2モデルと2024年3月発売されたM3モデルの価格です。

MacBookのAirの旧モデルと新モデルの価格比較です。

MacBook Airの13インチ 256GB

- M1チップ(旧モデル):134,800円

- M2チップ(旧モデル):164,800円(値下げ:148,800円)

- M3チップ(新モデル):164,800円

256GBモデルは、M1からM2は価格は20,000円(22.2%)上がりましたが、M2からM3は価格据え置きとなっています。また、M2モデルは値下げとなりました。

2022 13インチMacBook Air M2 256GB SSD

- 定価:¥164,800(値下げ:148,800円)

- ¥142,788(4月8日時点の価格)

2022 13インチMacBook Air M2 512GB SSD

- 定価:¥208,800(値下げ:178,800円)

- ¥171,576(3月28日時点の価格)

Apple 2024 MacBook Air M3 256GB

- 定価:¥164,800(4月8日時点の価格)

- ¥158,141(3月28日時点の価格)

MacBook ProのM1、M2モデルと2023年6月発売されたM3モデル(例)の価格です。

MacBook Proの旧モデルと新モデルの価格比較です。

MacBook Proの14インチ 512GB

- M1チップ(旧モデル):274,800円(値上前:239,800円)

- M2チップ(旧モデル):288,800円

- M3チップ(新モデル):248,800円

M3モデルは、ProとMAXの仕様もあるため、単純比較はできませんが、一番安いモデルは、4万円の値下げとなり、値上げ前のM1モデルの価格に近づきました。

Apple Pencil

- 定価:12,360円

- 12,360円(4月8日時点の価格)6%オフ

Apple Pencil(第2世代)

- 定価:18,073円

- 19,077円(4月8日時点の価格)5%オフ

Apple Pencil(第2世代)の値上げ前の定価は15,950円でしたが、7/1以降、定価19,880円に値上げされ、価格は為替レートにあわせて変動していましたが、現在は安定しています。

Apple AirTag

- 定価:4,980円

- 4,779円(4月8日時点の価格)

エアタグの値上げ前の定価は3,800円で、値上前の価格に近づいた時もあり、数ヶ月、新価格に近い価格となっていましたが、2月24日時点で、再度、値上げ前に定価に近づきました。

時々、価格変動で安くなりますが、買われてしまうため、すぐに定価に戻る傾向があります。

Apple製品の流通相場

主に前モデルのApple製品の流通相場です。

2022年7月から値上げ傾向でしたが、2022年12月2日に、ドル円が135円を割り込んだこと等から、12月に流通価格に一部見直しが入るようになりました。

前モデルは、セール等で安くなる場合がありますが、2023年3月から再度円安傾向になり、流通価格も下がりにくくなる傾向が続いています。

iPhone

iPhone14シリーズの流通相場です。(7月11日時点で1/30相場と同じ)

iPhone14シリーズは定価より10%程度高い状況が続いていましたが、14 PLUS、14(無印)については、1%程度の上乗せ価格に落ち着いてきました。

1月30日時点で、14Proシリーズのプレミアが剥落し、ほぼ定価に近くなっています。

iPhone13 Pro以前のモデルの流通相場です。(7月11日時点で12/3相場と同じ)

2022年9月8日に値下げのあったモデルも、流通相場では反映される状況となっています。

13と13mini、12が定価の108%程度の価格をキープしていましたが、1月15日現在、101%程度まで緩和されています。

上表の価格は、楽天モバイル公式 楽天市場店の単体販売(回線なしSIMフリーモデル)です。(回線付きは16000円オフのクーポン)

また、3%程度のポイント還元があるため、楽天の他のショップよりはお得な傾向があります。

↓こちらから購入できます。

iPhone一覧 | 製品 | 楽天モバイル公式 楽天市場店

Amazonでの相場です。

↓Amazonで買えるiPhone一覧

以下は、ネット通販(楽天市場)での相場価格です。

iPhone 13 (128 GB)の相場です。

13の128GBは、2022/7/1定価よりも安いですが、9/8新定価についても、1/15日時点で安くなっています。

- 12/16:定価107,800円 → 相場108,000円~

- 1/2:定価107,800円 → 相場108,750円~

- 1/15:定価107,800円 → 相場104,800円~

- 1/29:定価107,800円 → 相場102,800円~

- 2/12:定価107,800円 → 相場101,960円~

- 3/2:定価107,800円 → 相場101,200円~

- 4/16:定価107,800円 → 相場106,300円~

- 5/15:定価107,800円 → 相場105,800円~

- 7/11:定価107,800円 → 相場104,800円~

Amazonでの相場価格です。

iPhone SE 3 - SIMフリー

AmazonでのSE 3(64 GB) です。

- 定価:62,800円

- 62,800円(4月8日時点の価格)

iPad

↓Amazonで買えるiPad一覧

個別のモデルです。

2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 256GB)

- 定価:¥71,800

- ¥71,800 (4月8日時点の価格)

現在の10世代の64GBの定価は、92800円しますので、かなり価格差があります。

2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB)

- 定価:¥49,800

- ¥49,800(4月8日時点の価格)

現在の10世代の64GBの定価は、69800円しますので、かなり価格差があります。

Apple Watch

↓Amazonで買えるApple Watch一覧

Amazon.co.jp: Apple: Apple Watch

以降は、前モデルになりますが、基本的には、品薄になってきた状況です。

Appleウォッチの主流は、Ultra2とシリーズ9、SE2に切り替わっています。

Apple Watch Series 8(GPSモデル)- 45mm

- 定価:¥64,800

- 41㎜:定価:¥59,800

- 前モデル / 価格はカラーごと

- 1月19日時点で在庫なし

MacBook

2020 MacBook Air (M1)13インチ 256GB

- 定価:¥134,800

- ¥134,800(4月8日時点の価格)

- 3月13日時点で在庫なし

前モデルのM1チップの MacBook Airです。

傾向的には、整備品の価格もあがりつつあり、整備品を買う方も複数おられました。

↓Apple製品 整備品

Apple製品 今後の値上げ 値下げ動向

米経済指標の主な動向

Apple製品の価格は、商品価格の上昇やドル円に影響を受けています。

ドル円は、主にアメリカの経済状況や金融政策で動くため、アメリカの経済指標が、Apple製品の価格動向を見て行く時の参考データとなります。

2021年には、物価高は傾向として出ていましたが、アメリカが2020年3月から続けてきた量的緩和を終了した2022年3月から見て行くと大きな傾向が分かります。

2022年3月以降のアメリカ経済指標の主な動向です。

主なベンチマーク的動向1(2022年3月以降)

- 3月16日に、FRBは政策金利であるフェデラル・ファンドの誘導目標0.00~0.25%から0.25%引き上げ、3月末で量的緩和を終了

- 5月9日に米国債10年金利が3.2%をマーク

- 5月下旬からインフレピークアウト説が流れる

- 6月10日発表の5月米消費者物価指数でインフレがピークアウトしていないことが判明

- 6月15日に、インフレが激しいためFOMCで米国が金利を+0.75利上げ

- 6月16日に米国債10年金利が3.48%をマーク

- 6月17日に、日銀政策決定会合で現状維持(利上げなし)

- 6月末に米国債10年金利が低下し3.0%割れとなるも、雇用統計で3.0%を回復

- (7月1日 Apple 主要製品を値上げ)

- 7月13日発表の6月米消費者物価指数で予想8.8%に対し結果9.1%となりインフレ加熱が判明

- 7月20日に、米国住宅指数低下により、米国債10年金利が低下し3.0%割れ

- 7月25日に、インフレが激しくFOMCで+0.75利上げ、会議後、利上げペース鈍化に言及したため、米国債10年金利は下落し2.8%割れとり、金利は下落傾向

- 8月2日、FRBメンバーからタカ派発言があいつぎ、米国債10年金利が2.76まで再上昇

- 8月5日、米雇用統計が市場予測を大幅に上回る内容となり、米国債10年金利が2.86まで再上昇

- 8月10日発表の7月米消費者物価指数(CPI)は、予想8.7%に対し結果8.5%となりインフレピークアウト傾向が強まり、急速な利上げ観測が後退するも、依然としてCPIは高水準

主なベンチマーク的動向2(2022年8月下旬以降)

- 8月26日のジャクソンホール会議で、FRBのパウエル議長の発言が、利上げ方針を強調したとものと市場に受け止められ、長期金利は3.05まで上昇

- 9月1日発表の米ISM製造景況指数、米新規失業保険申請件数から、米景気の底堅さが確認され、9月のFOMCで0.75%利上げ観測が強まり、米10年金利が3.25%まで上昇し、ドル円も140円台に上昇

- 9月2日発表の米雇用統計で、インフレにやや抑制傾向が見られるも、ジャクソンホール会議以降の流れは継続し、引き続きドル高円安傾向

- 9月6日発表の非製造業ISM指数が市場予想を上回り、米長期金利が3.35%をブレイク、ドル円も143円台まで上昇、一方、原油先物、天然ガスは下落トレンドの状況

- 9月13日に発表の米8月CPIは、総合が予想8.1%結果8.3%(7月8.5%)、コアCPIが予想6.1%結果6.3%(7月5.9%)と市場予想を上回り、米10年金利は3.44%まで上昇し、インフレピークアウト説や利下げ期待を消し去った。ドル円は再び144円台後半まで上昇し、9月のFRB利上げは0.75~1.0%、11月利上げは0.75%の見方が強くなった。

- 9月21日のFOMCで0.75%の利上げ発表、今後も強い利上げ姿勢が確認される。発表後のパウエル議長会見でも、ジャクソンホールの講演内容を堅持。この結果、米国債2年は4.13%、米国債10年は3.51%をマーク、逆イールドが強まり、景気後退が意識される。リスクオフの流れから、ドル円は144.70円をつけたもの、過度の円安が進みにくい状況

- 9月22日の日銀政策決定は現状維持となり、ドル円は145.90円をマーク。17時頃、財務省が為替介入を行ったため、ドル円は142円台に急落

- 9月30日発表の米PCEコア物価指数が市場予想を上回り、コアインフレは依然として強く、米国金利が上昇に転じ、利上げ継続による景気減速懸念から、ダウ、S&P500、NASDAQが今年最安値を更新。ドル円も144円台後半をキープして9月末を終了

- 10月13日に発表の米9月CPIは、総合が予想8.1%で結果8.2%(8月8.3%)、エネルギー・食品を除いたコアCPIが予想6.5%で結果6.6%(8月6.3%)と市場予想を上回り、米10年金利は4.04%まで、米2年金利は4.52%まで上昇、依然としてインフレが高い水準にあることが確認される

主なベンチマーク的動向3(2022年10月中旬以降)

- 10月15日に、バイデン大統領によるドル高容認発言

- 10月20日に、米国長期金利の上昇に伴い、ドル円150円台をつける

- 10月21日、インフレ持続懸念から、米国金利の上昇は止まらず、米10年金利は4.33%をマーク、ドル円151.9円台をつける。その後、WSJのNick記者によるFRBの利上げ緩和観測記事により米金利は低下、財務省による為替介入により、ドル円147円台で終了

- 10月25日発表の米住宅価格指数、米消費者信頼感指数、米リッチモンド連銀製造業景気指数がともに市場予想を下回り、景気後退懸念から、米10年金利は4.05%まで低下

- 11月2日のFOMCで0.75%の利上げ発表があり、声明文では金利引き上げ効果の考慮と利上げペースの減速を示唆する内容が追加され、市場はドル安、株高で反応。その後のパウエル議長の会見では、最終的な金利は当初より高くなる可能性があることに言及する内容で、市場はドル高、株安で反応

- 11月4日発表の米10月雇用統計では、失業率:3.7%(予想3.6%、9月3.5%)、非農業部門雇用者数:+26.1万人(予想+19.3万人、9月+31.5万人)、平均時給:前年比4.7%(予想+4.7%、9月+5.0%)と堅調ではあるものの、減速の兆しがあることから、ドル安で反応

- 11月10日発表の米10月CPIは、総合が予想8.0%で結果7.7%(9月8.2%)、コアCPIが予想6.5%で結果6.3%(9月6.6%)と市場予想を下回り、米10年金利は3.8%台まで、今後の利上げ警戒が和らぎ、ドル安・株高で大きく反応。ドル円は一時140.2円まで下落

- 11月23日発表の米新規失業保険申請件数は予想より高水準、米PMIは製造業・サービス業共に予想を下振れし節目の50割れ、ミシガンの1年インフレ率は5.1%から4.9%に改善、ドル円は141.5円台近辺から、140円台まで下落

- 11月23日28:00発表の11月FOMC議事録で、利上げペース減速、想定よりも高めのターミナルレートがあらためて確認され、特に利上げペース減速は多くの参加者が適切と判断したことが判明し、米国債10年は3.68%台まで低下、ドル円も139円台まで下落

- 11月30日、パウエル議長による講演での利上げ減速発言でドル円は135円台まで下落

- 12月1日発表の米PCEコア物価指数が市場予想と同じ5.0で、前月から鈍化。同日発表の米ISM指数(製造業景況感)が市場予想を下回り、前月から1.2ポイント低下の49.0(予想49.8)となった。FRBの利上げペース緩和の見方が広がり、長期金利は下落

- 12月2日発表の米11月雇用統計では、失業率:3.7%(予想3.7%4、10月3.7%)、非農業部門雇用者数:+26.3万人(予想+20.0万人、10+28.万人)、平均時給:前年比5.1%(予想+4.6%、10月+4.0%)と、鈍化予想に反し、強い結果であったことから、金利上昇、ドル高で反応。

- 12月13日発表の米11月CPIは、総合の前月比が予想0.3%、結果0.1%(10月0.4%)、前年同月比が予想7.3%で結果7.1%(10月7.7%)、コアCPIの前月比が予想0.3%、結果0.2%(10月0.3%)、前年同月比が予想6.1%で結果6.0%(10月6.3%)と市場予想を下回り、米10年金利は3.8%台まで下落、インフレピークアウトの見方の高まりや今後の利上げ減速の思惑から、ドル安・株高で反応。

- 12月15日のFOMCでは、市場予想通り0.5%の利上げ発表があり、見通しターミナルレートは市場予想よりやや高め(5%越え)だったことから、ドル高・株安で反応。その後のパウエル議長の会見では、従来通りの姿勢を維持し(やや慎重)、マーケットとしてはニュートラルな反応で収束

- 12月20日、日銀は金融政策決定会合で、長期金利の変動幅を±0.25%程度から±0.5%程度に拡大(YCC修正)する方針を決定し、この決定を受けて、マーケットは137円台から133円台の円高で反応

主なベンチマーク的動向4(2023年1月初旬以降)

- 1月6日発表の米12月雇用統計では、失業率:3.5%(予想3.7%4、11月3.7%)、雇用者数:+22.3万人(予想+20.0万人、11月+26.3万人)、平均時給:前年比4.6%(予想+5.0%、11月+5.1%)と、雇用者数は予想を上回ったものの、平均時給が予想を下回ったことから、金利下落、ドル安、株高で反応。年明けに1月2日に129円台をつけ、134円台後半まで上昇基調にあったドル円は133円台まで下落

- 1月6日、雇用統計後に発表された12月米ISM非製造業景況感指数は、予想55.5%に対し結果が49.6%(10月56.5%)と、好況不況の目安とされる50を予想外に下回り、景気減速が意識され、金利安、ドル安で反応。米10年債は3.56%まで、ドル円は132.1円台まで下落、金利下落からダウは700ドル、ナスダックは264ドルの大幅高で終了

- 1月12日、日銀次回会合での大規模金融緩和の副作用検証が報道

- 1月12日発表の米12月CPIは、総合の前月比が予想-0.2%に対し結果-0.1%(11月0.1%)、前年同月比が予想6.5%で結果6.5%(11月7.1%)、エネルギー・食品を除いたコアCPIの前月比が予想0.4%に対し結果0.3%(11月0.2%)、前年同月比が予想5.7%で結果5.7%(11月6.0%)とほぼ市場予想通りとなり、米10年金利は3.4%台まで、ドル円は129円台まで下落

- 1月14日発表のミシガン大学消費者期待インフレ率が、1年先が前回4.4%から今回4.0%に低下、5~10年先が前回2.9%から今回3.0%にやや上昇し、特に1年先は21年4月以来の低水準となり、株高・ドル安で反応、ドル円は127円台で終了(1/17~18の日銀金融政策決定会合での緩和修正観測から円高傾向)

- 1月18日の日銀金融政策決定会合で、1月12日一部新聞の報道を機に、引き締め方向への見直しを予想した海外筋の円買いポジションがあったものの、大規模金融緩和の現状維持(長期金利上限0.5%)を発表し、一時127円台をつけたドル円は131円台まで買戻しで反応

- 1月18日発表の12月の米生産者物価指数は、予想-0.1%に対し結果-0.5%(11月+0.3%)となり、インフレ鈍化が明確になってきた状況。発表後、米金利は低下で反応し、131円台まで反発していたドル円は128円台まで下落。同時に発表された米小売売上高は予想-0.9%に対し結果-1.1%(11月-0.6%)と、景気減速が意識され株安で反応

- 2月1日のFOMCでは、市場予想通り0.25%の利上げとなり、利上げ幅は減少。声明文に追加された「インフレは幾分和らいだが依然として高水準」の表現から、インフレピークアウトが示唆されるも、利上げ継続内容から、ドル高・株安で反応。その後のパウエル議長の会見では、労働市場が依然逼迫している状況、利上げ効果が十分ではないと言及しつつ、"We are talking about a couple more”(2度程度以上の利上げ)発言から、打ち止め時期が意識され、ドル安・株高で反応。130円台を回復していたドル円は再び128円台前半まで下落

主なベンチマーク的動向5(2023年2月初旬以降)

- 2月3日発表の米1月雇用統計では、(年初の季節要因を考慮する必要はあるものの)失業率:3.4%(予想3.6%、12月3.5%)、雇用者数:+51.7万人(予想+18.5万人、12月+26万人「22.3万人から上方修正」)、平均時給:前年比4.4%(予想+4.3%、12月+4.8%「+4.6%から上方修正」)、前月比+0.3%(予想と同じ、12月+0.3%)と、失業率と雇用者増が記録的に強い内容となり、2/1 FOMCで意識された利上げ打ち止め時期やディスインフレの見方は急速に後退し、利上げ継続観測が再燃し、金利高・ドル高・円安で反応。128円台前半だったドル円は130円台まで上昇

- 2月3日、雇用統計後に発表された1月米ISM非製造業景況感指数は、予想50.5%に対し結果が55.2%(12月49.6%)と、好況不況の目安とされる50を予想外に上回るポジティブサプライズとなり、リセッション懸念が急速に後退し、金利高、ドル高で反応。米10年債は3.3%台から3.52%まで上昇、ドル円は130円台から131円台まで上昇して終了

- (2月10日、政府は日銀新総裁に植田元日銀審議委員起用の報道、2月14日、国会に総裁・副総裁の後任人事案を提示)

- 2月15日発表の米1月CPIは、総合の前月比が予想0.5%に対し結果0.5%(12月0.1%、-0.1%から修正)、前年同月比が予想6.2%で結果6.4%(12月6.5%)、エネルギー・食品を除いたコアCPIの前月比が予想0.4%に対し結果0.4%(12月0.4%、0.3%から修正)、前年同月比が予想5.5%で結果5.6%(12月5.7%)と、市場予想を上振れし、米10年金利は3.7%台まで、ドル円は133円台まで上昇

- 2月16日発表の米小売売上高は予想2%に対し結果3%(12月-1.1%)と、堅調な消費需要を示唆し、景気減速懸念は後退。FOMCメンバーからも、前回、次回3月の0.5%利上げ支持発言が相次ぎ、利上げ休止観測が後退、円安傾向も再燃し、米10年金利は3.8%台まで、ドル円は134円台後半まで上昇

- 3月7日、パウエルFRB議長の米上院銀行委員会 議会証言(半期に1度)で、最近の雇用統計や強い経済指標やデータから、利上げペースを加速させる用意があると述べ、市場はドル高で反応し、ドル円は137円台まで上昇。

- (3月9日の衆院本会議で日銀総裁に植田氏人事案を採決)

- 3月10日発表の米2月雇用統計は、失業率:3.6%(予想3.4%、1月3.4%)、非農業部門雇用者数:+31.1万人(予想+22.5万人、1月+51.7万人)、平均時給:前年比4.6%(予想+4.7%、1月+4.4%)、前月比+0.2%(予想+0.3%、1月+0.3%)と、失業率がやや上昇、平均時給の伸びは鈍化し、発表直後はドル安で反応。3月FOMCの0.5%利上げ確率は低下し、ドル円は136円台後半から136円付近まで下落

- (3月にシリコンバレー銀行の経営破綻を端緒とする金融不安)

- 3月10日、SVB(シリコンバレー銀行)が経営破綻。利上げペース再加速の見方は弱まり、米国債10年は3.4%台まで低下、ドル安、円高傾向となり、ドル円は132円台まで下落

- 3月14日発表の米2月CPIは、総合の前月比が予想0.3%に対し結果0.4%(1月0.5%)、前年同月比が予想6.0%で結果6.0%(1月6.4%)、コアCPIの前月比が予想0.3%に対し結果0.5%(1月0.4%正)、前年同月比が予想5.5%で結果5.5%(1月5.6%)と、ほぼ市場予想通りとなるが、依然としてインフレが高水準にあることが確認され、米10年金利は3.6%台後半まで、ドル円は134円台まで上昇

- 3月20日、SVBから始まりクレディスイスに続く銀行の経営難問題で、FRBなど日米欧中央銀行がドル供給拡充で協調行動を発表し、発表後のの市場は株高、ドル高で反応

- 3月22日のFOMCでは、市場予想通り0.25の利上げを決定。金融不安から一部では利上げ停止観測があったものの、インフレ対応を優先と受け止められたが、声明文では「継続的な利上げが適切」から「何回かの追加利上げが必要」とハト的だったことからドル安・株高で反応。

- 4月7日発表の米3月雇用統計は、失業率:3.5%(予想3.6%)、雇用者数:+23.6万人(予想+23.0万人)、平均時給:前年比4.2%(予想+4.3%)、前月比+0.3%(予想+0.3%)と、ほぼ予想通りの底堅い結果となり、利上げ継続の見方から、金利高、ドル高で反応。ドル円は132円台まで上昇

- 4月12日発表の米3月CPIは、総合の前月比が予想0.3%で結果0.1%、前年同月比が予想5.2%で結果5.0%、コアCPIの前月比が予想0.4%で結果0.4%、前年同月比が予想5.6%で結果5.6%と、総合は予想を下振れしたものの、コアは予想通りの横ばいの結果から、インフレの底堅さが確認され、利上げ継続が意識される

- (4月末から5月末、 債務上限引き上げ問題から米金利は上昇傾向)

- 5月3日のFOMCでは、市場予想通り0.25の利上げを決定。相次ぐ米銀行破綻があるものの、インフレ抑制を優先する姿勢を示す。声明文では「追加策がどの程度必要か決定する際には、これまでの金融引き締めの累積的な効果や経済や物価に時間差で与える影響を考慮する」と記し、利上げの打ち止めを示唆した内容。その後の議長会見では、会合ごとの決定に言及し、利上げ打ち止めと今後の引締め可能性も示唆

- 5月5日発表の米4月雇用統計は、失業率:3.4%(予想3.6%)、雇用者数:+25.3万人(予想+18.0万人)、平均時給:前年比4.4%(予想+4.2%)、前月比+0.5%(予想+0.3%)と、失業率や平均時給の改善から、雇用情勢の底堅さを示す結果となり、インフレ長期化の懸念から、金利高、ドル高で反応。FRBによる利上げと銀行問題が大きな影響を与えていないことが意識され、ドル円は134円台まで上昇

- 5月10日発表の米4月CPIは、総合の前月比が予想0.3%に対し結果0.4%、前年同月比が予想5.0%で結果4.9%と、2年ぶりに5%を下回り、コアCPIの前月比が予想0.3%に対し結果0.4%、前年同月比が予想5.5%で結果5.5%と、物価上昇圧力緩和の兆候が示される。利上げ停止時期が意識されるも、利下げ検討にはまだインフレが高過ぎる状況。市場はドル安で反応

- (5月30日に財務省・金融庁・日銀の3者会合で為替変動について協議)

- 6月2日発表の米5月雇用統計は、失業率:3.5%(予想3.7%)、非農業雇用者数:+33.9万人(予想+18.6万人)、平均時給:前年比4.4%(予想+4.3%)、前月比+0.3%(予想+0.3%)と、雇用者数が大幅に上振れしたものの、失業率、平均時給は予想をやや下回る内容。6月FOMCの金利据え置きの見方に影響は与えないものの、利上げは続くとの見方から、金利高となり、ドル円は139.9円台まで上昇

- 6月5日発表の5月米ISM非製造業景況感指数は、予想52.5%に対し結果が50.3%(4月51.9%)と市場予想を下回り、目安とされる50を越えたものの、景気減速、サプライチェーン問題の解消、インフレ圧力低下から、金利安、ドル安で反応。米10年債は3.65%まで低下、ドル円は139円台まで下落して終了

- 6月13日発表の米5月CPIは、総合の前月比が予想0.4%に対し結果0.1%、前年同月比が予想4.1%で結果4.0%と予想を下振れ、コアCPIの前月比が予想0.4%に対し結果0.4%、前年同月比が予想5.3%で結果5.3%と予想と一致、総合ではインフレ鈍化、コアではインフレの底堅さが示される。6月14日の6月FOMCでは利上げ停止が想定されるも、7月の利上げ再開が意識され、ドル安からドル高の流れとなり、ドル円は140円台で反応

- 6月4日のFOMCでは、市場予想通り利上げの一時停止を決定。同時に発表されたドットチャートでは、残り2回の追加利上げを示唆し、その後の議長会見では、停止ではなく、減速した利上げペースに言及(利下げは2年ほど先の目途 / 市場では後2回の利上げはできないといった見方も)

- 6月16日の日銀政策決定会合は、大規模金融緩和を継続を決定し、決定後から円安が進行し、ドル円は141.8円台で終了

- (6月23日~24日:ワグネルの反乱)

- 7月7日発表の米6月雇用統計は、失業率:3.6%(予想3.6%)、非農業部門雇用者数:+20.9万人(予想+22.4万人)、平均時給:前年比4.4%(予想+4.2%)、前月比+0.4%(予想+0.3%)と、雇用者数がやや下振れしたものの、失業率は予想通り、平均時給は予想を上回る内容。強弱ある結果から、市場の反応は限定的(その後、金利高のままドル安)

- 7月12日発表の米6月CPIは、総合の前月比が予想0.3%に対し結果0.2%、前年同月比が予想3.1%で結果3.0%と予想を下振れ、コアCPIの前月比が予想0.3%に対し結果0.2%、前年同月比が予想5.0%で結果4.8%と予想を下振れ、総合・コアともインフレ鈍化が示される。市場は金利安・ドル安・株高で反応し、米国債10年は3.8%台まで低下、ドル円も138円台まで下落

- 7月26日のFOMCでは、市場予想通り0.25の利上げを決定。すでに折り込み済みであることから、金利・為替・株とも目立った反応はない状況。その後の議長会見では、「将来の利上げについてデータに依存したアプローチを取る」と述べ、金利に関する判断は会議ごとを強調し、6月FOMCではさらに2回の利上げを示唆。データ次第では、9月は利上げ見送りも、その後の追加利上げもあり得ることを示唆

- (7月28日の日銀政策決定会合では、政策金利:据え置き、YCC:柔軟化で±0.5%程度で、10年国債は1.0%までで指値オペ)

- 8月4日発表の米7月雇用統計は、失業率:3.5%(予想3.6%)、門雇用者数:+18.7万人(予想+20.0万人)、平均時給:前年比4.4%(予想+4.2%)、前月比+0.4%(予想+0.3%)と、雇用者数がやや下振れしたものの、失業率は予想を下振れ、平均時給は予想を上回る内容。発表後の市場の反応は定まらず、その後、金利安、ドル安、株安で終了

- 8月10日発表の米7月CPIは、総合の前月比が予想0.2%に対し結果0.2%、前年同月比が予想3.3%で結果3.2%と予想をやや下振れ、コアCPIの前月比が予想0.2%に対し結果0.2%、前年同月比が予想4.8%で結果4.7%と予想をやや下振れ、総合・コアともインフレ鈍化が示され、発表後は株高・円安で反応、米国債入札後、金利高・ドル高で反応

- 9月1日発表の米8月雇用統計は、失業率:3.8%(予想3.5%)、雇用者数:+18.7万人(予想+17.0万人)、平均時給:前年比4.3%(予想+4.3%)、前月比+0.2%(予想+0.3%)と、雇用者数が上振れしたものの、失業率と平均時給は予想を下振れ、発表後、市場は金利安、ドル安で反応。ドル円は144.4円まで下落。その後発表されたISM製造業景気指数が、47.6%(予想47.0%、前回46.4%)と予想を上振れし、金利高、ドル高で反応、米国債10年は4.18%、ドル円は146.1円に上昇し終了

- 9月13日発表の米8月CPIは、総合の前月比が予想0.6%に対し結果0.6%、前年同月比が予想3.6%で結果3.7%と予想を上振れ、コアCPIの前月比が予想0.2%に対し結果0.3%、前年同月比が予想4.3%で結果4.3%と予想通り、総合・コアは予想をやや上振れ、発表直後は金利高・ドル高に振れたものの、ほぼ予想通りの結果のため、発表前の水準に落ち着く

- 9月21日のFOMCでは、市場予想通り利上げ据置き(5.50%)を決定。声明文の変更はほぼなしで、2023年の予想は5.6%と変化なし、2024年の予想は4.6%から5.1%と利下げ回数は4回から2回とタカ派の内容。その後の議長会見では、労働市場のリバランスによるインフレ抑制は予想するものの、、個人消費の強さ、住宅市場に回復の兆候、経済が想定よりも強いことが言及され、労働市場の軟化の必要性や適切であれば追加利上げの用意を示唆。会見終了後は金利高・ドル高で反応

- (9月22日の日銀政策決定会合では、政策金利据え置き、現状維持を決定)

- (10月3日の23時12分に為替介入と推測される動きが観測される)

- 10月6日発表の米9月雇用統計は、失業率:3.8%(予想3.7%)、雇用者数:+33.6万人(予想+17.0万人)、平均時給:前年比4.2%(予想+4.3%)、前月比+0.2%(予想+0.3%)と、雇用者数が上振れしたものの、失業率と平均時給は予想を下振れ、発表後、市場は金利高、ドル高で反応。

- 10月12日発表の米9月CPIは、総合の前月比が予想0.3%に対し結果0.4%(前月0.6%)、前年同月比が予想3.6%で結果3.7%(前月3.7%)と予想を上振れ、コアCPIの前月比が予想0.3%に対し結果0.3%(前月0.3%)、前年同月比が予想4.1%で結果4.1%(前月4.3%)と予想通り、総合は予想をやや上振れ、コアは予想通り、発表直後は金利高・ドル高で反応

- (10月31日の日銀政策決定会合では、政策金利据え置き、現状維持を決定、YCCを従来の上限+1.0%から上限+1.0%目途に修正)

- 11月2日のFOMCでは、市場予想通り利上げ据置き(5.50%)を決定。声明文の変更はほぼなし。その後の議長会見では、2%のインフレ目標達成には程遠く、経済活動は第3四半期に拡大し、今後も成長率が想定を上回るならば、追加利上げの是非を問う必要があり、利下げについては検討、協議していないことに言及。また、利上げサイクルの終わりが意識されることにも言及し、会見終了後は、利上げ終了の可能性が意識され、金利安・ドル安・株高で反応

- 11月3日発表の米10月雇用統計は、失業率:3.9%(予想3.8%)、雇用者数:+15.0万人(予想+18.0万人)、平均時給:前年比4.1%(予想+4.0%)、前月比+0.2%(予想+0.3%)と、雇用者数と平均時給の前月比は予想を下振れ、失業率は予想を上振れする結果となり、発表後、市場は金利安・ドル安・株高で反応

- (11月11日~17日 APEC / 11月15日 米中首脳会談)

- 11月14日発表の米10月CPIは、総合の前月比が予想0.1%に対し結果0.0%(前月0.4%)、前年同月比が予想3.3%で結果3.2%(前月3.7%)と予想を下振れ、コアCPIの前月比が予想0.3%に対し結果0.2%(前月0.3%)、前年同月比が予想4.1%で結果4.0%(前月4.1%)と予想を下振れ、総合、コアともに予想を下振れる結果となり、発表直後は金利高・ドル安・株高で反応

主なベンチマーク的動向6(2023年11月下旬以降)

- (11月28日 FRBのウォラー理事が数ヶ月後の利下げを示唆)

- (12月7日 日銀総裁によるチャレンジングな状況発言でマイナス金利解除が連想され円高傾向)

- 12月8日発表の米11月雇用統計は、失業率:3.7%(予想3.9%)、雇用者数:+19.9万人(予想+18.0万人)、平均時給:前年比4.0%(予想+4.0%)、前月比+0.4%(予想+0.3%)と、雇用者数の前月比は予想を上振れ、平均時給の予想通り、失業率は予想を下振れする結果(全体的に10月と逆)となり、発表後、早期利下げ期待が後退(3月から5月に後ずれ)し、市場は金利高・ドル高で反応

- 12月12日発表の米11月CPIは、総合の前月比が予想0.1%に対し結果0.1%(前月0.1%)、前年同月比が予想3.1%で結果3.1%(前月3.2%)と予想通り、コアCPIの前月比が予想0.3%に対し結果0.3%(前月0.2%)、前年同月比が予想4.0%で結果4.0%(前月4.0%)と予想通り、総合、コアともに予想通りの結果となり、インフレ低下のスピードは鈍ってきているものの、発表後は金利・ドルともに目立った反応なし

- (12月13日 イエレン財務長官が金融当局による利下げ実施は当然のことと発言)

- 12月13日のFOMCでは、市場予想通り利上げ据置き(5.25-5.5%)を決定。同時に発表された2024年末のドットチャート(メンバーによる政策金利見通し)の中央値は、前回(9月)の5.125%から4.625%に低下(3回程度の利下げを示唆)し、その後のパウエル議長会見でも、会合で利下げのタイミングを協議したとのコメントがあり、全体的にハト的で、マーケットの利下げ期待を否定する内容でなかったこともあり、金利安・ドル安・株高で反応(日本時間12/14午前に米10年金利は4%台を割り込む)

- (12月19日の日銀政策決定会合では、政策金利据え置き、現状維持を決定)

主なベンチマーク的動向7(2024年1月以降)

- 1月5日発表の米12月雇用統計は、失業率:3.7%(予想3.8%)、雇用者数:+21.6万人(予想+17.0万人:前回修正幅-2.6万人)、平均時給:前年比4.1%(予想+3.9%)、前月比+0.4%(予想+0.3%)と、雇用者数の前月比は予想を大きく上振れ、平均時給も上振れ、失業率は予想を下振れする強い結果となり、発表後、早期利下げ期待が後退し、市場は金利高・ドル高で反応(その後発表された米12月ISM非製造景況指数は予想を下振れ)

- 1月11日発表の米12月CPIは、総合の前月比が予想0.2%に対し結果0.3%(前月0.1%)、前年同月比が予想3.2%で結果3.4%(前月3.1%)と予想を上振れ、コアCPIの前月比が予想0.3%に対し結果0.3%(前月0.3%)、前年同月比が予想3.8%で結果3.9%(前月4.0%)とほぼ予想通り、総合でインフレ再燃の懸念があるものの、コアの前年比が4%をきる結果に。発表後は金利高・ドル高で反応するも、その後は上げ戻し

- (1月23日の日銀政策決定会合では、政策金利据え置き、現状維持を決定)

- 2月1日のFOMCでは、市場予想通り利上げ据置き(5.25-5.5%)を決定。発表後のパウエル議長会見では、早期の利下げに慎重な態度を見せ、マーケットの利下げ期待が弱まる内容となり、金利高・ドル高・株安で反応(FMOC前に発表されたADPが予想を下振れ、NYCBの予想外の低決算からリスクオフで金利安・ドル安・株安の傾向からの発表)

- 2月2日発表の米12月雇用統計は、失業率:3.7%(予想3.8%)、雇用者数:+35.3万人(予想+18.0万人:前回修正幅+11.7万人)、平均時給:前年比4.5%(予想+4.2%:前回修正幅+0.2%)、前月比+0.6%(予想+0.4%)と予想を大きく上振れ、発表後、3月利下げ期待が後退し、市場は金利高・ドル高・株高で反応(その後発表された米1月ISM非製造景況指数も予想を上振れし、景気後退懸念も低下)

- 2月13日発表の米1月CPIは、総合の前月比が予想0.2%に対し結果0.3%(前月0.2%)、前年同月比が予想2.9%で結果3.1%(前月3.4%)と予想を上振れ、コアCPIの前月比が予想0.3%に対し結果0.4%(前月0.3%)、前年同月比が予想3.7%で結果3.9%(前月3.9%)と予想を上振れ、早期利下げ期待の後退やインフレ再燃懸念で、発表後は金利高・ドル高・株安で反応

- 3月8日発表の米1月雇用統計は、失業率:3.9%(予想3.7%)、雇用者数:+27.5万人(予想+20.0万人:前回修正幅-12.4万人)、平均時給:前年比4.3%(予想+4.4%:前回修正幅-0.1%)、前月比+0.1%(予想+0.3%:前回修正幅-0.1%)と予想を下振れ、発表後、3月利下げ期待が後退し、発表後は金利安・ドル安・株高(その後、株安)で反応

- 3月12日発表の米2月CPIは、総合の前月比が予想0.4%に対し結果0.4%(前月0.3%)、前年同月比が予想3.1%で結果3.2%(前月3.1%)と予想をやや上振れ、コアCPIの前月比が予想0.3%に対し結果0.4%(前月0.4%)、前年同月比が予想3.7%で結果3.8%(前月3.9%)と予想をやや上振れ、発表後は金利・ドルは同程度、株高で反応

- (3月19日の日銀政策決定会合では、金融政策の変更を決定し、マイナス金利解除、イールドカーブコントロール撤廃、ETF・J-REIT買入終了、当面、緩和的な金融環境が維持される見込み):異次元緩和終了

- 3月21日のFOMCでは、予想通り金利誘導目標(5.25-5.5%)据置きを決定。発表後のパウエル議長会見では、金利はおそらくピーク、年内のある時期に利下げ開始(市場は6月を想定)に言及し、ハト的姿勢から、金利安・ドル安・株高で反応

- (4月2日、イスラエルがシリアのイラン大使館を攻撃し、中東の地政学的リスクが高まる)

- 4月5日発表の米3月雇用統計は、失業率:3.8%(予想3.9%)、雇用者数:+30.3万人(予想+21.4万人)と予想を上振れ(パートの増加)、平均時給:前年比4.1%(予想+4.1%)、前月比+0.3%(予想+0.3%)と予想通り、発表後、利下げ期待が後退し、発表後は金利高・ドル高・株高で反応

- 4月10日発表の米3月CPIは、総合の前月比が予想0.3%に対し結果0.4%(前月0.4%)、前年同月比が予想3.4%で結果3.5%(前月3.2%)と予想を上振れ、コアCPIの前月比が予想0.3%に対し結果0.4%(前月0.4%)、前年同月比が予想3.7%で結果3.8%(前月3.8%)と予想をやや上振れ、インフレの根強さが意識され、発表後は金利高・ドル高・株安で反応

- (4月15日の米小売売上高が予想を上振れし、米利下げ観測が後退し、ドル円は154円台前半をマーク)→ NEW

※次の注目経済指標は、4月15日 米小売売上高、4月26日 日銀金融政策決定会合、5月2日 米FOMC

iPhone世界価格の分析(2022年6月)

2022年7月1日の値上前のデータですが、世界で販売されているiPhoneの価格比較です。

2022年6月1日時点で、iPhone13の128GBの定価は、日本では98,800円でしたが、6月1日時点の為替レートで円換算すると、世界で最も高い国では207,221円しました。世界平均でも126,433円で、日本での値上げ後の117,800円より高くなっています。

日本市場では、iPhoneシェア率が50%前後のことも考慮されて、円安の価格転嫁が遅れ、各国に比べてかなり安くなってたということがあります。

2022年秋に発表される新モデルiPhone14については、iPhone13より20%程度高くなると言われています。

2022年3月からの為替レートの推移です。(2022年9月7日現在)

2022年3月から明確に円安傾向となり、7月14日発表の米消費者物価指数9.1%の発表で、139円台をつけています。

2022年8月初旬に、一旦、130円台をつけたものの、8月19日で、ドル円は136円台となり、9月7日時点では143円台をつけています。

日本でのApple製品の値上げが始まった6月1日よりは円安傾向にあり、主要製品の値上のあった7月1日よりもさらに進んだ円安水準となっています。

9月7日時点では、7月1日より5%程度円安になってます。

140円台をキープしたまま、9月8日のiPhone等の新モデル発表イベントに突入しました。

AirPods Proの為替変動と価格連動(2022年8月)

前モデルのAirPods Proは、2022年7月1日に30,580円から38,800円に26.9%値上がりしました。(現行モデルのAirPods Pro2の定価は39,800円)

このモデルは、為替相場に連動して、特に価格変動の見られるモデルでした。

2021 AirPods Pro Apple純正MagSafe充電ケース付き

(2023年1月2日時点で、在庫切れとなっています。)

2022年8月の1ヶ月の期間で、ドル円チャートにAirPods Proのセール価格をプロットした図です。

2022年8月のAmazonセールで、このモデルがセールとなりましたが、33,580円と値上げ前の定価30,580円を大幅に上回っていました。

8月11日、米CPI(インフレ指数)の低下とともに、AirPods Proは、値上前定価の30,580円をセール価格で割り込み、8月15日時点で29,556円まで下がりました。

その後は、円安が進展し、8月21日時点では、35,152円まで上昇しています。

このモデルでは、1週間程度で、為替レートに連動して、販売価格も5000円以上変動したため、買うタイミングが重要になっていました。

一般的には、米経済指標のインフレ指数が下振れした後や、ドル円が円高に振れた後が、価格が下振れする傾向があります。( 主な米経済指標は こちら )

Apple製品の再値上げの可能性(2022年11月)

2022年3月のドル円115円を基準として、10%程度円安が進んだ段階で、値上げの検討に入ったのではないかと、個人的には推測しています。

ドル円115円から10%円安は126.5円で、実際に値上を決定したのはドル円130円という感じです。

前回の値上げ決定水準をドル円130円とすると、そこから10%円安は143円なので、9月初旬の時点で、再値上げが意識される段階に入ったのではないかと思います。

ドル円が145~147円を越えると、再値上げを実行する可能性がありますが、景気減速の需給低下も考慮する必要があるため、その時点の判断になるかと思います。

10月15日、ドル円相場は148円台後半と、147円を越えたため、再値上げの検討に入った段階と推測できます。

10月18日現在、ドル円は149円台となり、Apple社は、iPad AirとiPad miniの再値上げを実行しました。iPadとiPad Pro新モデルの米国価格は据え置きであることから、完全に現在の円安レートを反映しています。

同様に、人気モデル全般についても、再値上げの可能性が高まっていました。

2022年11月19日現在で、インフレピークアウトの見方が強くなり、ドル円は140円台に下落し、11月19日時点では、再値上げの可能性は少なくなっていると見ています。

一方で、2022年9月8日のiPhone14の発売価格や発表にあわせて、iPhone13、13mini、12が値下げされたことから、円安による値上げより、値上による需給面の低下を考慮している感じもあります。

また、資源価格が下落傾向にあることは、値上げよりも、値下げの要因になります。

(詳しくは、こちらの主な経済指標の動向を参照)

iPhone15の予想価格(2023年9月時点)

2023年9月発売のiPhone15の予想価格は、複数出ていますが、Macworldによる、本国アメリカでのiPhone15の最小ストレージ128GBの予想価格です。()は14シリーズの価格です。

- iPhone15 Pro Max:1,199ドル(1099ドル)+100ドル

- iPhone15 Pro:1,099ドル(999ドル)+100ドル

- iPhone15プラス:849ドル(899ドル)-50ドル

- iPhone15:749ドル(799ドル)-50ドル

傾向的には、Proは値上げで、無印とプラスは値下げといった感じです。

日本価格については、9月8日時点で、為替レートがドル円147円台のため、今の時点では、それ程期待できない状況となっています。

日本での販売価格予想

昨年発売ののiPhone14の128GBは799ドル(税別)で、日本販売価格10万8909円税別(11万9800円税込)のため、設定されたドル円レートは、約136.3円になります。

この136.3円というレートは、おそらく、Appleが主要製品を2022年7月1日に値上げした時の水準になります。

2022年のiPhone14の発表会時点では、ドル円は143.4円程度になっていますので、実際の為替レートよりも、7.1円安めの設定になっています。

9月8日のドル円は147円台と、iPhone14の設定レートを10円以上、上回っていますので、iPhone15の販売価格によっては、今年も、日本人の手には入りにくい状態が予想されます。

◇iPhone15 128GB 749ドル(予想価格)のシュミレーション

- ①ドル円136.3円で設定⇒約11万2000円税込

- ②ドル円147.6円で設定⇒約12万1000円税込

結論的には、iPhone14 128GBと同じ11万9800円で販売と予想されますが、昨年同様、日本ユーザーへのスペシャルオファーで、11万4800円もあり得るかなと考えています。(ドル円の換算レートとしては、139.3円)

ドル円の換算レートとしては、2022年の実績ベースでは、発表時点のドル円より7.1円安かったことから、2023年も希望的観測を含めて、6~7円程度安めを予想しています。

2023年9月8日のドル円レンジは、146.58円~147.68円となっているため、140円程度を想定しています。

iPhone15 (予想価格)

Phone15シリーズの予想価格です。

- 15 Proシリーズ:2万円値上げ

- 15 無印とPLUS:5000円値下げ(希望含む)

結論的には、15のProシリーズは2万円値上げ、15の無印とPLUSは、個人的な希望も含めて5000円値下げです。

Proシリーズについては、最終的に1万円値上げに落ち着く可能性もあります。

考え方としては、本国アメリカで、Proシリーズは、14 Proから100ドル値上げ、無印とPLUSは、14から50ドル値下げと予想し、ドル円の換算レートは140円で計算しています。

Apple製品の再値上げの可能性(2024年4月)

2024年4月16日時点で、ドル円は154円台前半をつけています。

円安が進む主な理由です。

- 中東の地政学的な緊張による原油、資源価格の再高騰

- 米国経済の想定外の底堅さと米国インフレ率低下の鈍化

- FRB利下げ時期の後退観測と日銀の金融緩和維持による日米金利差

個人的には、2022年11月の米国インフレピークアウトの段階で、Apple製品の再値上げはないと想定していましたが、2024年の円安進行により、このままドル円が150円台を定着した場合、Apple社はApple製品の再値上げを検討する可能性があると考えています。

今後の見通し(2024年4月)

アメリカがインフレ対応のため、利上げ状態を継続し、日本が利上げをしないことから、日米金利差は拡大したまま維持されているため、引き続き円安傾向が続き、日本も引き続き値上げ傾向が続くことが予想されます。

日銀は2023年7月28日にYCCを±0.5%程度で柔軟化しましたが、7月28日の138円台から、11月14日時点で151円台と円安は進行し、12月9日時点で、やや円安は落ち着き144円台後半となっています。

2023年12月時点では、アメリカのインフレは基本的にはピークアウトしていますが、エネルギー価格の下落や経済状況の底堅さから景気減速懸念は後退し、12月8日発表の雇用統計が比較的良い結果だったことから、リスクオンの円安傾向が続くかが注目点となっていました。

12月13日のFOMCでは、会合で利下げ時期の議論が開始されたため、過度にドルが買われる事態はとりあえず終了したと推測されましたが、市場の利下げ期待は、時期尚早ということで、2024年1月3日の141円台から、1月19日の148円台まで円安が進んでいます。

2024年2月13日発表の米1月CPIは、予想を上振れする結果となり、早期利下げ期待が後退し、2月14日時点で、150円台後半まで円安が進行する事態となっています。

3月初旬も、一部経済指標は弱含みを見せていますが、150円台をキープしています。

4月時点では、日銀がマイナス金利を解除したものの、金融緩和の継続や米国CPIの高止まりから、FRBの利下げが後ずれする見方から、ドル円は154円台前半となっています。(4月16日時点)

そのため、iPhone15 Proについては、Amazonでも定価販売があるものの、円安進行に留意する事態となっています。

150円台が定着してきたことから、再値上げに警戒する必要が出てきています。

Appleギフトカード キャンペーンまとめ

Apple製品の購入に使えるAppleギフトカードは、キャンペーン等を利用してお得に入手することができます。

こちらの記事で、Appleギフトカード キャンペーンまとめを紹介しています。

以降は、現在開催中の主なAppleギフトカード関連キャンペーンです。

5と0と1のつく日 ファミペイでPOSA2%還元

5と0と1のつく日はファミペイでPOSAカードが2%還元となります。Appleギフトカードも対象です。

概要

- 期間:5と0と1のつく日から

- 計2%還元(通常0.5+キャンペーン1.5)

- 還元:ファミペイボーナス

- 1.5%分還元上限:3000P

- 通常0.5%分上限:なし

- 利用は20万円分まで

↓詳細

POSAカードを5と0と1の付く日にファミペイ払いで購入するとお得

Amazonでお得に買う方法

AmazonでApple製品を安く買う方法として、Amazonギフト券(ギフトカード)をお得にチャージして、チャージしたAmazonギフト券の残高で支払う方法や、高還元率カードを利用する方法があります。

対象者限定のキャンペーンになりますが、Amaoznギフト券に現金で5000円以上チャージすると、1000円分のボーナスがもらえるオファーがあります。

初回限定ですが、5000円の商品ですと、実質20%還元となります。

こちらのページにアクセスすると、対象かどうか分かります。

こちらの記事で、詳しい内容を紹介しています。

また、その他のAmazonギフト券 キャンペーンは、こちらのまとめ記事で紹介しています。

以降は、Amazonでお得に買う方法や現在開催中のAmazonギフトカードをお得に入手できる主なキャンペーンです。

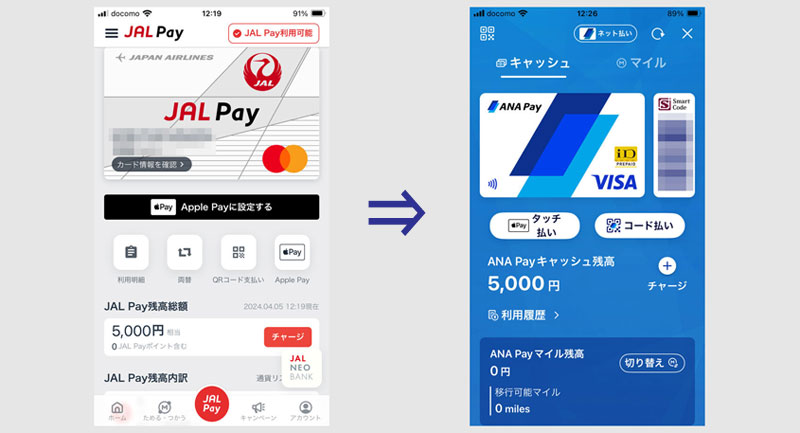

ANA Pay経由で0.5%還元上乗せチャージ

お使いのカードポイントの還元率に、ANA Payの利用ポイントの0.5%還元を上乗せチャージする方法です。

方法的には、お使いのクレジットカードでANA Payをチャージしてから、Amazonギフトカードをチャージします。

詳しい内容は、こちらの記事で紹介しています。

ANA Pay新規利用とApple Pay利用で500円分

ANA Pay新規とApple Pay利用で500マイルがもらえるキャンペーンを利用して、Amazonギフトカードをチャージします。

利用するキャンペーンの概要です。

概要

- 期間:3/15~4/15

- ANA Pay新規登録

- Apple Pay支払いで500マイル

- お店もしくはオンラインの支払いが対象

- ANAキャッシュとマイル残高の支払いが対象

↓詳細

ANA Payに新規登録&Apple Payでのお支払いで500マイル

オンラインの支払いが対象のため、モバイルSuicaのチャージも対象と判断され、モバイルSuicaからAmazonギフトカードにチャージ可能です。

詳しい内容は、こちらの記事で紹介しています。

JAL Pay登録・チャージで最大2250円分程度

JAL Payの登録・チャージで最大2250円分もらえるキャンペーンを利用して、チャージした残高やもらったマイルをAmazonギフトカードにチャージします。

概要

- 期間:4/2~4/30・6/30

- JAL Pay設定とクレカチャージ

- ①と②で最大2250円分程度

- その他マイルチャージレートアップなど

①JAL Pay設定キャンペーン

- 期間:4/2~4/30

- JAL Pay設定で50P

- 2000円以上チャージで250P

②クレカチャージキャンペーン

- 期間:4/2~6/30(約3ヶ月)

- 最大1.5%(通常0.5+特典+0.6~+1)

- 特典分の月上限:300M~500M(利用は5万円まで)

- 特典分の期間上限:300M~計1500M

- JALカードの対象期間は3ヶ月分

- その他カードの対象期間は1ヶ月分

↓詳細

JALマイレージバンクアプリ JAL Payリニューアルキャンペーン

チャージした残高や獲得したマイルは、Apple Pay経由で、モバイルSuicaにチャージして、Amazonギフトカードにチャージします。

モバイルSuicaでAmazonギフトカードをチャージする方法は こちら

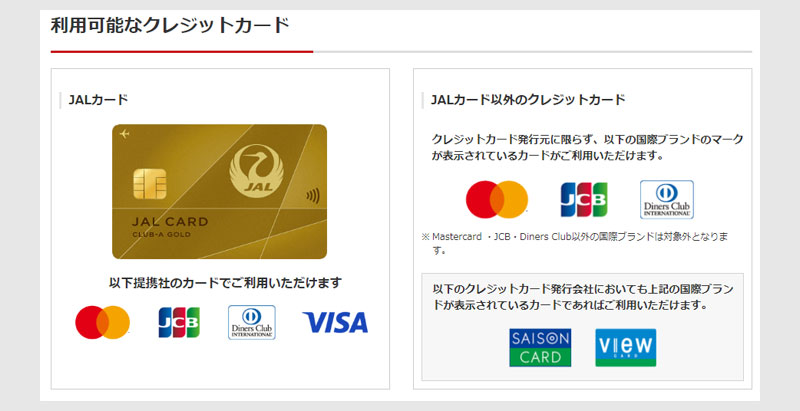

JAL Payにチャージ可能なクレジットカードの補足です。

- ※本人認証サービス(3Dセキュア2.0)適用カード

- ※JALカードの家族、法人、ダイナースビジネスアカウントは対象外

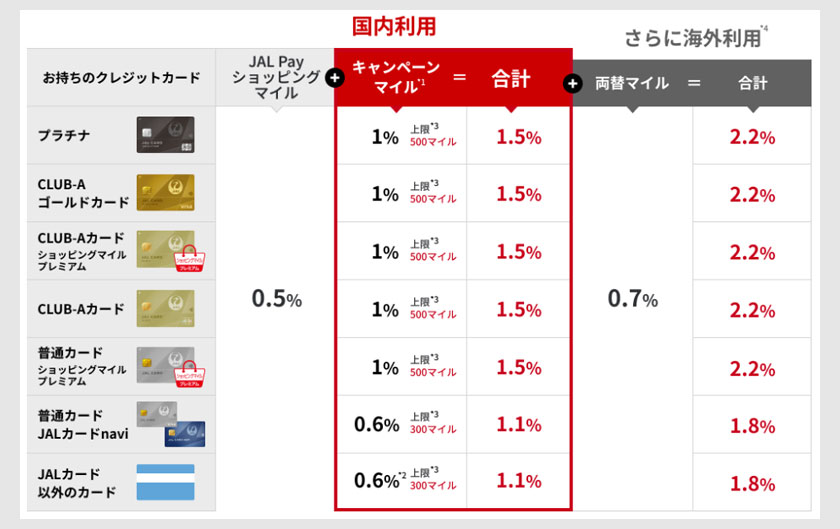

カードごとの還元率です。

- ※キャンペーン特典のチャージ金額上限は月に5万円

- ※JALカード以外は初回利用月の1ヶ月目のみ還元対象

JAL PayとANA Payで最大3%還元でチャージ

上記のJAL Payチャージキャンペーンを、ANA Pay経由で、0.5%還元上乗せする方法です。

JAL Payチャージキャンペーンのキャンペーンの出口戦略として、途中、ANA Pay経由にすると、0.5還元上乗せで、モバイルSuicaやAmazonギフトカードにチャージすることができます。

ANA Pay残高は、Apple PayのJAL Payでチャージします。

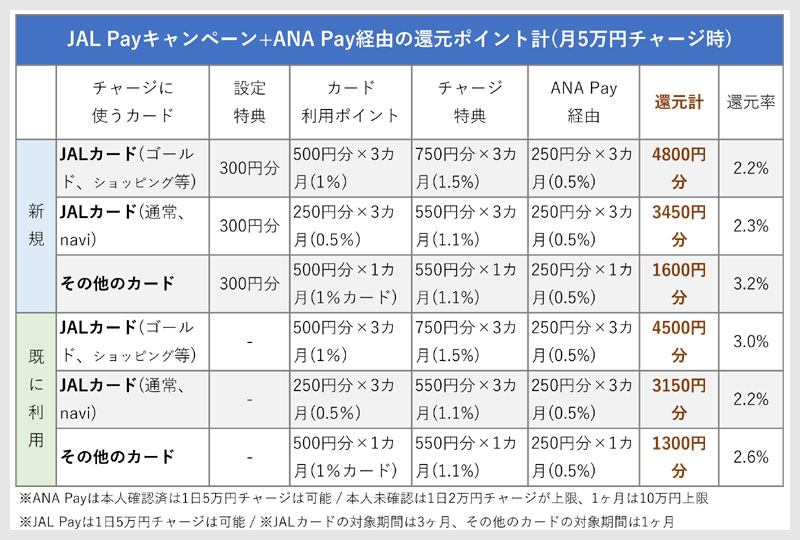

ANA Pay経由の還元ポイント計

ANA Pay経由でこのキャンペーンを利用して、モバイルSuicaやAmazonギフトカードにチャージした時の最大の還元ポイントです。(Apple Pay利用の場合)

JAL Payが新規で、JALカード(ゴールド等)を3ヶ月利用した場合の還元ポイントが最大となり、4800円分あります。

詳しい内容は、こちらの記事で紹介しています。

モバイルSuicaでAmazonギフト券をチャージする方法

dポイント、Vポイント、Tポイント、メルペイ残高、Jコインペイ、楽天ポイント、JAL Pay残高は、一度、モバイルSuicaにチャージすることで、Amazonギフト券にチャージできます。

具体的な方法は、こちらの記事で紹介しています。

高還元率ルートでギフトカードをチャージする方法

複数のキャッシュレスを併用した高還元率ルートでチャージしても、Amazonギフトカードをお得に入手することができます。

Amazonで利用できる高還元率ルートまとめを、こちらの記事で紹介しています。

AmazonスマイルSALEはApple製品もお得(4/19~4/22)

Amazonの大き目のセールでは、通常、ポイントアップキャンペーンが同時開催されます。

このポイントアップキャンペーンの開催時に、AmazonでApple製品を購入するユーザーも多いです。

今回のポイントアップキャンペーンの概要です。

概要

- 期間:4/19 9:00~4/22 23:59

- 通常商品:最大4.5%還元

- 対象商品:最大8%還元

- 還元上限:5000P

- 合計1万円以上がポイントアップの対象

今回の対象商品は、スポーツ・アウトドア関連商品が+3.5%されます。

Apple製品は通常商品なので、最大4.5%のポイントアップになります。

ほとんどのApple製品は1万円をこえますので、ポイントアップの対象です。

↓こちらからエントリーできます。

AmazonでApple製品を買うと、通常1~8%のポイントがつき、それにタイムセール祭りで最大4.5%のポイントアップがあるため、最大12.5%のポイント還元があります。

セール対象にならないモデルや新製品などもお得です。

詳しい内容は、こちらの記事で紹介しています。

関連記事

スポンサーリンク

![Apple Watch SE (第二世代, 2023) [GPS (44mm)ケース用] 44mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M フィットネストラッカーと睡眠トラッカー 衝突事故検出 心拍数のモニタリング Retinaディスプレイ 耐水性能 Apple Watch SE (第二世代, 2023) [GPS (44mm)ケース用] 44mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M フィットネストラッカーと睡眠トラッカー 衝突事故検出 心拍数のモニタリング Retinaディスプレイ 耐水性能](https://m.media-amazon.com/images/I/416x3pbCvHL._SL500_.jpg)