4月17日に、LINE Payのアプリ版が新たにリリースされました。

公式のアナウンスです。

このアナウンスで発表された画像を見てびっくりしました。

これまで、QRコード決済で2つに分かれていた画面が1つに統合されていたんですね。

斬新すぎる発想だと思いました。

実際に使ってみましたところ、簡単、お得、便利と三拍子揃ったスマホアプリであることが分かりました。

このエントリーでは、新生LINE Payアプリに見られる斬新すぎる特徴やLINE Payアプリの基本的な使い方や留意点、2倍お得な活用術を紹介したいと思います。

目次

新生LINE Payアプリの斬新すぎる特徴

まず、おさらい的に従来のLINE Payアプリの一画面を見てみたいと思います。

LINEの右下をタップして出したウォレット画面です。

LINE Pay専用の画面に行くためには、右上の「+」をタップしました。

しかし、ウォレット画面からでも、直接LINE Payが利用できました。

2つのコードアイコンをタップすればいいんですね。

それぞれのアイコンをタップした画面です。

左が「コード支払い」アイコンをタップした見せる画面です。この画面をお店の人に読み取って支払う方式です。コンビニなどがそうですね。

右が「コードリーダー」アイコンをタップした読み取る画面(スキャナー)です。お店に貼ってあるQRコードを読み取って払う方式です。この方式は、お店にQRコードのシールをペタッと貼っておけばいいので、低コストで導入できます。

今後、キャッシュレス化で期待されるのがこの方式です。そうした意味では、LINE Payアプリが真価を発揮するのはこれからとなります。

新生LINE Payアプリでは、この2つの画面が1つになりました。斬新です。

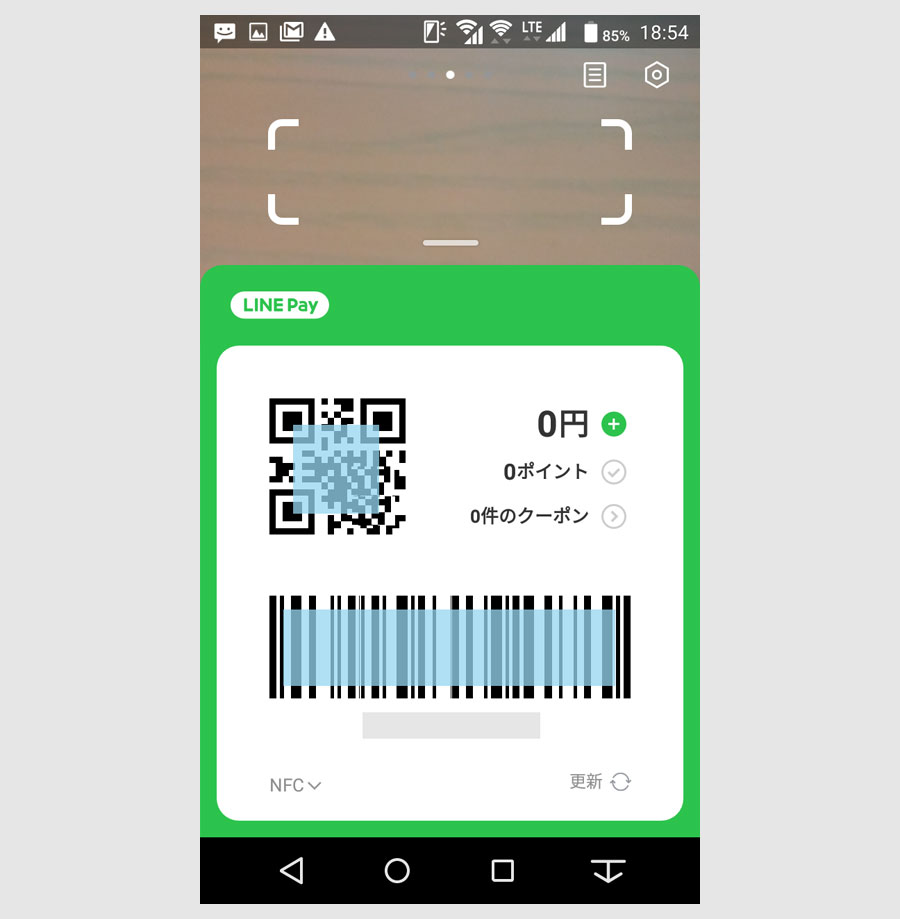

新しい決済画面を見てみましょう。

2つの画面が1つになった新生LINE Payアプリ

見せる画面の上に、読み取る画面(スキャナー)が配置されたんですね。

コード画面を見せる支払いは下で対応し、QRコードを読み取る時は上のスキャナーで対応しています。(※アップデートで、上下逆の配置になりました。)

ジョブズ的発想を感じさせるシンプルさです。

もともとスマホも複数の機能をひとまとめにしたデバイスとして発想されたんですね。

キャッシュレスを使いなれていない方にも超簡単です。ガラケー派やシニアにもおすすめしたいスマホ決済アプリです。

NFCの表示も今後どう展開していくのかも気になるところです。

ただ、2つの画面を1つにまとめる問題はないのでしょうか。

画面をひとつにまとめる問題はないのか?

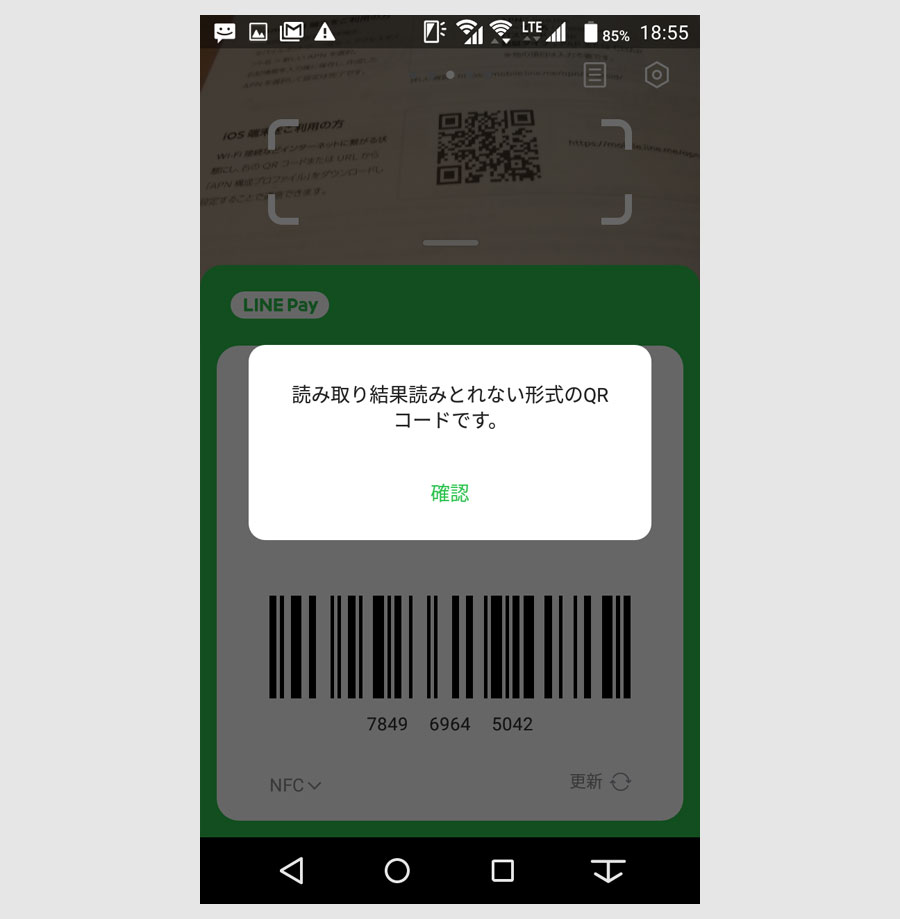

試しに、決済用QRコードではありませんが、マニュアル類に印刷されたウェブサイトアクセス用のQRコードを読み込んでみましょう。

決済に関係ないQRコードは読み取れませんでした。決済用のQRコードとそうでないQRコードの違いを判別しています。

関係ないQRコードを読み込んでしまった時にも対応できてますね。

実用はこれからになりますが、画面をひとつにまとめる問題は、今のところないように見えます。実際に使ってみながら、検証するという感じになりますね。

新生LINE Payの注目点は、まだあります。

使い方をあわせて見て行きましょう。

LINE Payアプリの基本的な使い方と留意点

まず、ストラクチャー(構造)ですね。アプリの骨格みたいなものですが、ストラクチャーがしっかりしていますと、アップデートで、より良いアプリになります。

ストラクチャーが悪いと、アップデートを繰り返してもそれほどいいものになりません。

では、ストラクチャーを見てみましょう。これが実に分かりやすくて簡単なんですね。

(簡単)新生LINE Payアプリのストラクチャー

現在のLINE Payアプリの画面をすべて並べています。

中央が、アプリアイコンをタップして出る決済画面(ホーム画面)になります。

この画面をホーム画面として、左方向に1回スワイプしますと、取得したクーポン画面となり、もう1回スワイプしますと、クーポンリストの画面になります。

LINE Payアプリのストラクチャーは、ホーム画面の左右に展開する構造になっていまして、今度は、右方向に1回スワイプしますと、LINE Payが使える近所のお店マップになりまして、もう1回スワイプしますと、使えるお店リストとなります。

このストラクチャーの優れたところは、今後あるかどうか分かりませんが、必要な画面を左右に追加できることなんですね。フレキシビリティー(柔軟性)を持ったストラクチャーです。

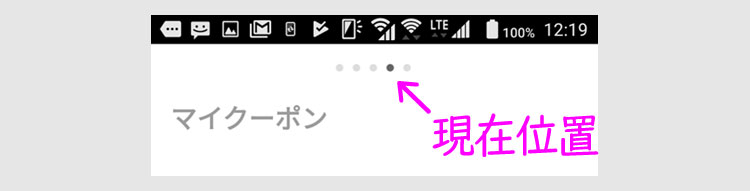

現在位置は、上部のドットのナビゲーションで分かります。

ある日、ドットの数が増えてたら、新しい画面が追加されているということになるんですね。

では、簡単に左右の画面も見てみましょう。

(お得)マイクーポンとクーポンリスト(クーポンの使い方)

ホームから見て、右2つの画面です。

ホームから見て、右1枚目には、取得したクーポンが並びます。

現在は、未取得ですので、取得クーポンはありません。

LINE Payのクーポンはビュッフェ形式になってるんですね。用意されたクーポンから好きなクーポンを取得します。

クーポンを取得するためには、左方向にスワイプします。クーポンは各バナーの右端のアイコンをタップしてもらえます。

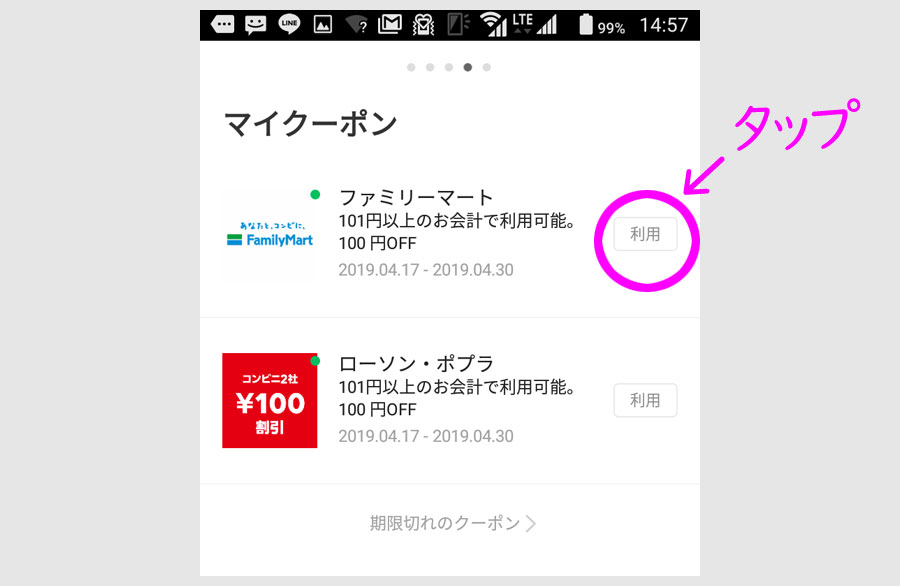

クーポン取得後のマイクーポン画面です。

クーポンを適用するためには、支払い前に、使うクーポンの「利用」ボタンをタップします。

このボタンをタップしても、表示は変わりません。

表示はなくても、コード画面で、再度確認しますので、チェック手間を減らしているのでしょう。

クーポンを適用した支払い画面です。

クーポン表示欄には、クーポンを使っていない時は、クーポン取得件数が表示され、クーポンを適用しますと、クーポン名が表示されます。

この状態で支払いますと、クーポンが適用された価格になります。

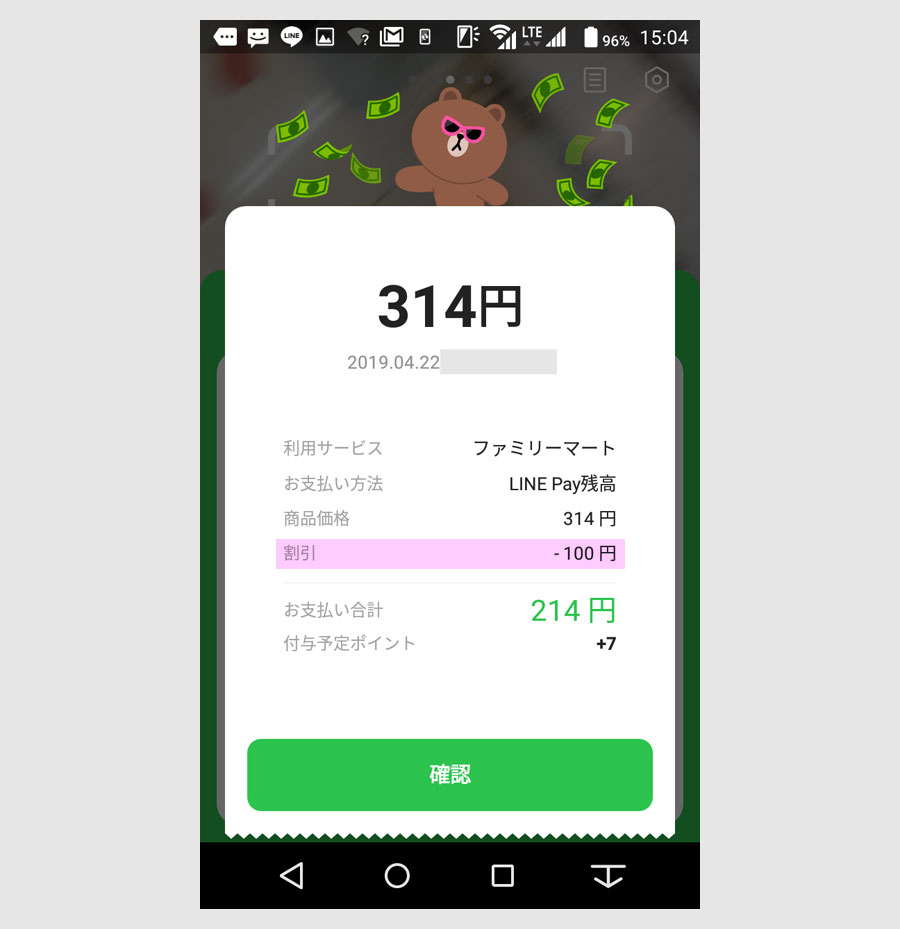

実際に支払った画面です。

従来のLINE Payですと、支払い詳細は、ウォレットのトークに見に行きましたが、アプリ版は、支払い直後に同じ画面に表示されます。

画面の上では、サングラスをかけたくまが出てきて盛大にお金を配ってくれます。この部分には、くじがついてますよなどのお知らせも表示されます。(くじはLINEの方にもらいにいきます。)

従来のLINE Payでは、クーポンがどこでもらえるのか分からなかった人が多かったようですが、今回のアプリ版で、誰でも分かりやすい位置にクーポンが配置されたのではないかと思います。

次は、便利になった点です。

(便利)お店マップとお店リストがついた

ホーム画面をはさんで、左2つの画面です。

ホーム画面の左側には、LINE Payが使えるお店情報が並んでいます。

これまでは、LINE Payにはマップ機能がなく、ユーザーからも要望が多く上がっていたようですが、アプリ版でマップが実装されました。

一番左が、LINE Payが使える主だった店のリストです。どういったお店でLINE Payが使えるか知りたい場合は、この画面を見ればいいんですね。

試しにファミリーマートのバナーをタップしてみましょう。

バナーをタップしますと、対象店舗のお得情報が書かれています。

ここでも、クーポンが発行されていることが分かります。(クーポンのボタンは基本的に、オン、オフの仕組みになっていますので、最終的には、支払い画面で確認するのが確実です。)

画面下の支払い画面をタップしますと、2回スワイプするよりも早く、コード画面になります。

そして、今回のアプリ版の目玉は、お店を探すマップ機能がついたことです。

拡大してみてみましょう。

これは大阪駅の周辺です。

出張で大阪に来られた方が「LINE Payが使える店どこあんねん?」と探す場合にも便利です。

このマップは、グーグルマップをベースにしていますので、使い方も、グーグルマップを使う要領になります。

指をつかって画面を拡大したり縮小したりスワイプしたりします。

上空に離れますと、画面の青丸は、数字になります。その部分に数字の数だけお店があります。対象店舗が多くてもみやすいマップになりました。

数字をタップしますと、画面の下に、お店のリストが並びます。

地上に近づきますと、青丸はCになります。Cは、コード払いのCで、コード払いできるお店という意味です。

マップ機能は、今後、使い方を習熟することにしまして、使用上の留意点です。

使用上の留意点とダウンロード(Android版・iOS版)

まず、前提なんですが、アプリ版といっても、完全に単独で使えるわけではないんですね。設定的な機能の多くは、従来のLINE Payに残しています。チャージも、従来のLINE Payで行います。

LINE Payアプリでも一部設定はできますが、決済行動に関わる重要な部分だけを先鋭的に独立させた感じで、基本的には従来のLINE Payとセットで使います。

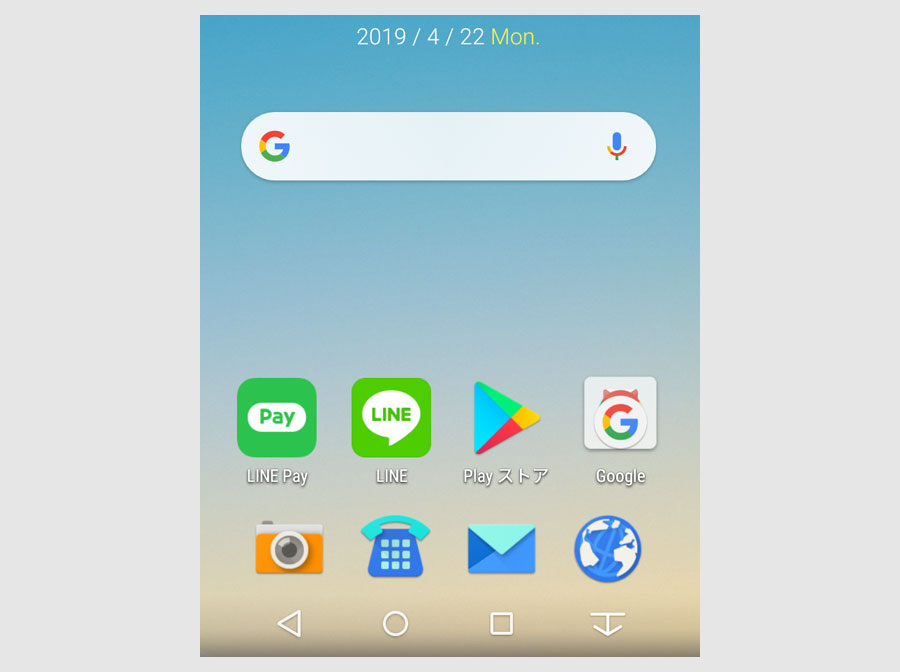

ダウンロードしましたら、ホーム画面にこのように並べます。

上段左が、LINE Payアプリのアイコンですが、並べてみますと、LINEアプリより少し色が濃い感じですね。

また、共通ポイントカード(マイカード)は、LINE Payアプリには、実装されていませんので、従来のLINE Payを使うといった感じになります。

アプリは、こちらからダウンロードできます。

LINE Payアプリ - Apps on Google Play

最後は、 LINE Payアプリの2倍お得な活用術です。

LINE Payアプリの2倍お得な活用術(6月9日まで)

6月9日まで、LINE PayのPayトクが開催されていますが、その中の条件で、LINE Payアプリを一度でも使いまうと、還元上限5,000円が、2倍の10,000円になるというルールがあります。

6月のPayトクのポイントや留意点を紹介した記事です。

関連記事

スポンサーリンク